資格確認書等

資格確認書等について

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証(保険証)の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

有効なマイナ保険証をお持ちの方には資格の基本情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。

また、有効なマイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証をお持ちであっても資格確認書の交付申請をした方に「資格確認書」を交付します。

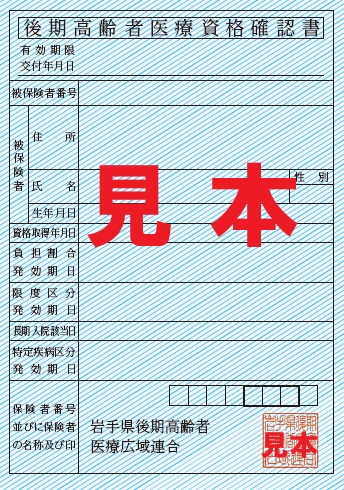

※後期高齢者医療保険の被保険者は令和8年7月まで、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。

なお、資格確認書の有効期限は各年7月31日となり、7月中に新しい資格確認書を交付します。

| <表> | <裏> |

|

|

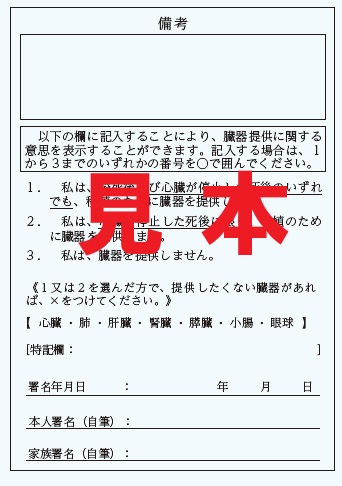

任意記載事項について

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証の新規発行終了に伴い、限度額適用認定証(限度額認定証)及び

限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)の新規発行も終了しました。

ただし、申請することで、資格確認書に限度区分等を併記することができます。

なお、一度申請していただくと、次年度以降、資格確認書の交付対象者の場合、任意記載事項を併記して

資格確認書を交付します。

資格確認書に併記可能となる事項は以下のとおりです。

申請書…資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

資格確認書に併記可能な事項

・限度区分…自己負担額限度額を示すもの

・長期入院該当日…限度区分が区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)に該当し、その期間に過去12か月以内の入院日数が

90日を超えた場合に認定するもの

※「長期入院日数届書」による届出が必要です

・特定疾病区分…認定を受けた特定疾病(人工透析等)の適用区分を示すもの

※「特定疾病認定申請書」による申請が必要です

資格関係様式集

・ 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書.pdf

・ 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書.pdf

マイナンバーカードを被保険者証として利用できます

医療機関・薬局でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。利用するには、マイナポータル等から利用申込が必要です。

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は、下記リンク先の厚生労働省のホームページでご案内しておりますので、事前にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省ホームページ)

一部負担金の割合

医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。

一部負担金の割合は、一般が1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者が3割となります。

| 〇一定以上の所得のある方とは

同一世帯に課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者いて下記の①又は②を満たす方です。 ①同じ世帯に被保険者が1人で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 ②同じ世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

〇『現役並み所得者』とは ①同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満 ②同じ世帯に被保険者が複数で収入の合計額が520万円未満 ③同じ世帯に被保険者が1人で収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満 ※令和4年1月から、市町村で公簿等により収入額が確認できる場合は、申請が不要になりました。 なお、転入された方や他県の施設に入所している方等は、収入額を確認できないため、引続き申請が必要です。 |

このページに関するお問い合わせ先は

| 業務課 資格担当 | TEL:019-606-7501 |